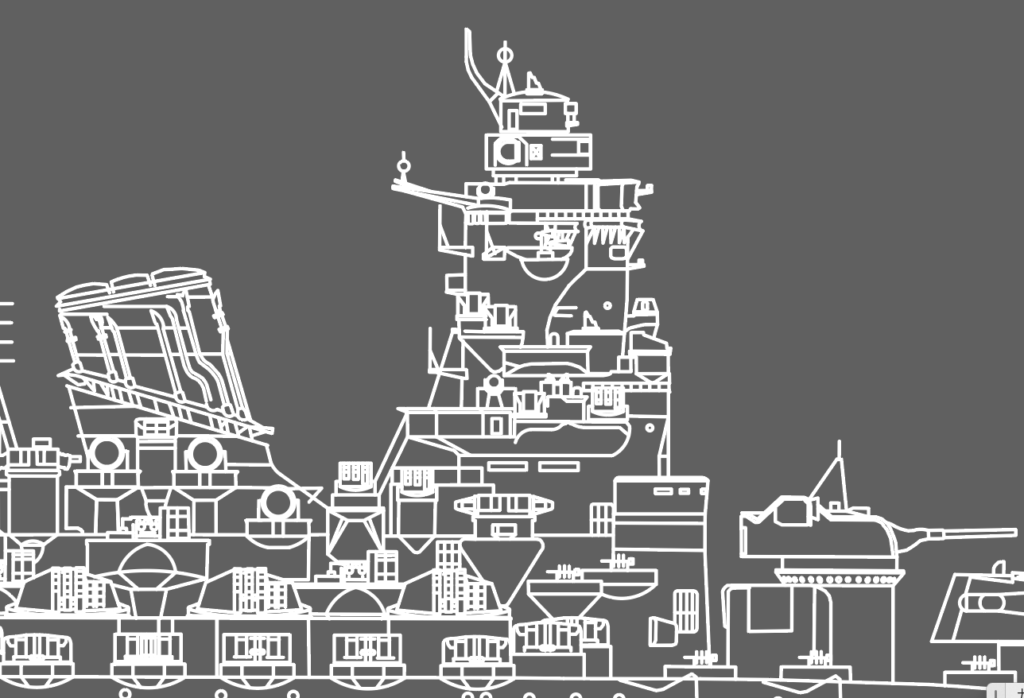

ミリタリーファンが戦艦といえば、真っ先に思い出す戦艦といえば、「大和」でしょう。その大和の最終状態をイラストで再現しました。

| 生地:メッシュ 生地の厚さ:4.4オンス 糸の種類:ポリエステル 100% | 生地:天竺 生地の厚さ:190g/m2(5.6オンス) 糸の種類・太さ:カード糸・17番単糸 杢グレー:綿80% ポリエステル20% その他:綿100% | 生地:天竺 生地の厚さ:5.6オンス 糸の種類:セミコーマ糸 ヘザーグレー:綿90% ポリエステル10% その他:綿100% | 生地と厚さ: 天竺 / 5.6オンス 素材と糸の種類: 綿100% / セミコーマ糸 |

|---|---|---|---|

|  |  |  |

| 戦艦大和 | ドライTシャツ | 戦艦大和 | ロングTシャツ | 戦艦大和 | リプ付ロングTシャツ | 戦艦大和 | ハイクオリティーTシャツ |

戦艦大和1945をデザインしたミリタリーファッションシリーズ

ドライTシャツからロングTシャツなど4種用意させて頂きました。

戦艦大和と英文ロゴをくみあわせた デザインを採用

46センチ砲塔の上にも25ミリ機銃を配置した、まるでハリネズミ状態の大和を再現しています。

これほどの機銃を装備していながら、敵機撃墜数はわずかでした。21号や13号電探により敵機来週を察知することは可能でした。しかし天候が対空戦闘を行うには非常に難しい天候だったのです。

この日は雲が上空1000mほどに広がっており、光学照準ではまったく太刀打ちできない状態で、雲から爆雷激機が現れた通ったら、照準を合わせる暇もなく、爆雷撃される一方的な状況でした。

残念ながら、対空砲団として三式対空砲弾も装備していましたが、有効活用できたという資料は残念ながら見つかりません。

記録で垣間見れるのは、マリアナ沖海戦での大和の46cm主砲は敵航空機に対する防御の一端でした。特に使用されたのが3式通常弾(対空榴散弾)の記録がありますが、それ以降の記録はいまのところ明確に確認できていません。

- 3式弾の構造と効果 3式弾は砲弾内部にはマグネシウムや可燃性のゴムが入った焼夷弾子と非焼夷弾子を内蔵し、敵機の前方で炸裂して前方の広範囲に破片を撒き散らす設計になっていました。この破片が敵航空機に命中することで損害を与えるものでした。

- 米軍の大規模な空襲に対し、大和は46cm主砲を用いて対空砲火を展開しました。しかし、 船体が航空機攻撃に晒される中、3式弾の破片が効果的に作用した例は限られていました。大規模な航空編隊に対しては十分な防御力を発揮できず、戦局を覆すには至りませんでした。

- 3式弾の教訓 3式弾の威力は理論上優れていたものの、航空機の進化した戦術や数的優勢の前では、その効果は限定的でした。これは、大和を含む従来型戦艦が航空戦力に対抗する困難さを浮き彫りにしました。

戦艦大和の歴史と性能、そしてその運命

戦艦大和は日本海軍が誇るべき超弩級戦艦として、その名を歴史に刻みました。本記事では、その誕生から戦没までの歴史、性能の諸元、兵装の詳細、そして参戦した海戦について詳しく解説します。

誕生の背景

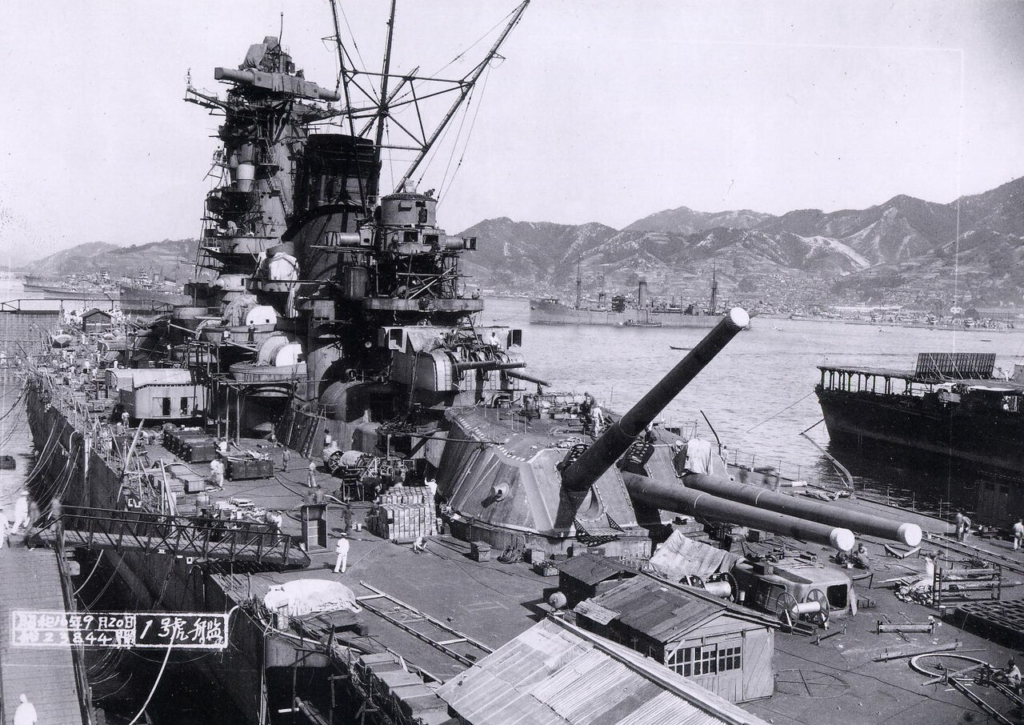

戦艦大和の建造は、1930年代後半の日本が世界の列強と渡り合うための海軍力増強の一環として計画されました。ワシントン海軍軍縮条約の制約が終了し、日本は他国を圧倒する戦艦を目指しました。

大和型戦艦の設計は、当時の戦艦の概念を一新するものであり、敵の攻撃を凌ぐ強固な装甲と、他国の戦艦を遥かに上回る火力を兼ね備えたものでした。1940年8月8日に進水し、1941年12月16日に竣工しました。

性能諸元

- 排水量: 約72,800トン(満載時)

- 全長: 263メートル

- 全幅: 38.9メートル

- 吃水: 10.4メートル

- 主機関: 蒸気タービン4基、出力150,000馬力

- 速力: 最大27ノット

- 航続距離: 16ノットで約7,200海里

- 乗員: 約3,300名

兵装

- 主砲: 三連装46cm砲3基(計9門)

- 世界最大の艦載砲であり、射程は約42kmに達しました。

- 副砲: 15.5cm三連装砲4基(計12門)

- 主に中距離攻撃に使用。

- 高角砲: 12.7cm連装砲6基(計12門)

- 対空防御の主力。

- 機銃: 25mm機銃約52基他(最終時)

参戦した海戦

- ミッドウェー海戦(間接的参加)

- 大和は旗艦として司令部機能を果たしましたが、直接戦闘には参加しませんでした。

- レイテ沖海戦(1944年10月)

- 栄光と悲劇の象徴。大和は栗田健男中将の指揮下の艦隊に参戦。シブヤン海で米軍機の空襲を受け、損傷を負いながらも撤退を余儀なくされました。

- 坊ノ岬沖海戦(1945年4月)

- 大和最後の戦い。沖縄への特攻作戦として出撃しましたが、途中で米軍の大規模空襲を受け、魚雷と爆弾の集中攻撃により沈没。乗員約3,000名が戦死しました。

大和の沈没とその後

1945年4月7日、鹿児島沖で沈没した大和は、その巨体ゆえに壮絶な最期を遂げました。この出来事は、戦艦という存在が航空戦力に勝てない時代の変遷を象徴しています。

現在、大和は日本と世界の軍事史において、過剰設計と勇敢な戦いの象徴として語り継がれています。また、呉市にある大和ミュージアムではその歴史が詳細に展示され、多くの人々にその物語が伝えられています。

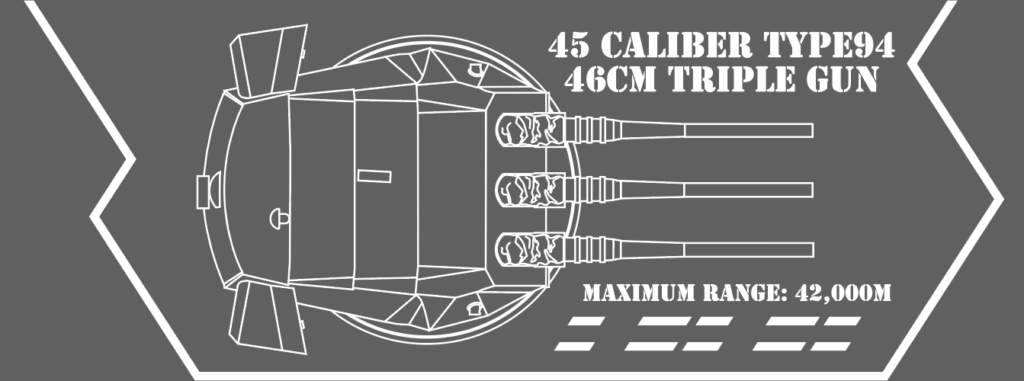

戦艦大和の46センチ砲

デザインに46センチ砲塔俯瞰図を採用しています。

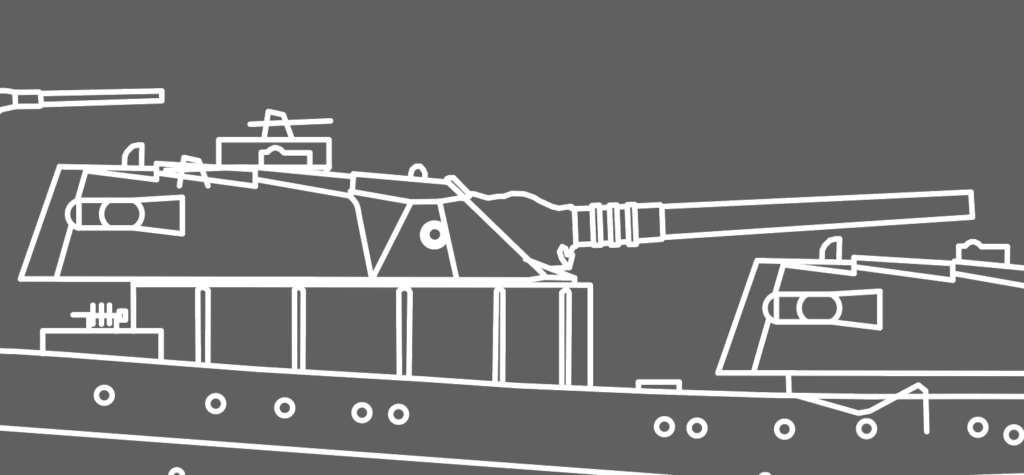

側面は下記の形状です。

俯瞰図と側面図が並ぶイラストは珍しいと思います。じっくり楽しんで頂きたい意匠を施しています。

46センチ砲塔について、すこし解説させて頂きます。

45口径九四式46cm3連装砲

46センチ砲(九四式46cm3連装砲)は、当時の世界の海軍艦艇を圧倒するために開発されました。設計は、海軍技術研究所によって1920年代後半から検討が始まり、1934年には基本設計が完成。ワシントン海軍軍縮条約で制限されていた他国を凌駕する火力が求められ、従来の35cmや40cm砲を大幅に超えるものとして開発されました。

- 諸元

- 口径: 46センチ

- 砲身長: 45口径(約21メートル)

- 重量: 147.3トン(砲身単体)

- 砲塔重量: 約2,700トン(1基あたり)

- 射程: 最大42,000メートル

- 発射速度: 約1分間に2発

46センチ砲は、射程と破壊力の両方において他国の戦艦砲を凌駕していました。特に、大和型戦艦の設計ではその巨砲を支えるための強力な砲塔構造と、発砲時の衝撃を軽減する仕組みが組み込まれていました。

砲弾の種類

- 徹甲弾(九一式徹甲弾)

- 装甲貫通力を重視した弾薬で、戦艦の装甲を貫通して内部を破壊する目的。

- 重量: 約1,460kg

- 三式弾

照準装置他

旋回手用照準望遠鏡

15m砲塔測距儀

直射手照準望遠鏡

以上の装備品があり複数の照準システムからの射撃を可能にしていた点は被害時のバックアップ要素が織り込まれていました。

照準演習機起動機

演習用のシステムで46砲実弾射撃せずとも訓練が出来る仕組みも搭載。

艦橋

ワシントン条約以降に設計された戦艦らしくそれ以前の金剛型から長門型の増築につづく増築で巨大化した艦橋とは違い、最初からコンパクトかつ合理的に設計された艦橋は美学を感じます。

当時のイギリスやドイツ、アメリカの戦艦も十分研究されており、デザイン的に似通っている部分もあります。それらの考察も楽しみの一つでしょう。

艦橋構造(大和)側面図

トップにはから見ると

- 九八式方位盤射撃式装置

15m測距儀からのアナログ信号を取り込み方位・角度・風速・距離などの諸元をアナログ(電気的強弱の電気信号)によって主砲を単一目標に射撃を行うことを目的とした射撃装置で、電気的パルス信号を受け、砲塔の旋回、仰角決定を行っていました。

- 15m測距儀

現在のNIkONである、日本工学の設計・開発で誕生した世界最大級の測距儀

- 21号電探

航空機見張り用電探

- 防空指揮所

第一艦橋上の屋上部分には、通常防雨空指揮所と呼ばれる望遠鏡がずらりと並べて上空を監視する要員がずらりと並んで上空を監視していた。「直上~」はここから発せられていたわけです。対空戦闘時は艦長はこの防空指揮所甲板まで昇り実際にここで指揮を執ります。

- 第一艦橋、第二艦橋

艦橋(航海・戦闘指揮)する甲板は上下に二つあり、昼間は上部の第一艦橋、夜間は下段の第二艦橋で艦長が指揮を執ります。

- 司令塔

ここに転輪があり、実際の艦の操作はこの部屋で行っています。もっとも防御硬い部分の一つで装甲は500ミリあったと言われています。40センチクラスの砲弾直撃にも耐えれれる設計だそうです。

- 他に、副砲指揮所、機銃および12.7センチ高角砲指揮所などが艦橋にびっしりと装備されておりました。

- 遮風装置

第一艦橋の窓ガラスの上下にアゴの如く突き出している部分が46センチ主砲の爆風から艦橋のガラスや装備を破壊されないよう風を退避させる仕組みを持った装置で、現在の護衛艦の艦橋窓上下に装備されています。

煙突周辺の装備

追記予定~next soon